进入新世纪,冰雪场正成为国内许多少年的逐梦之地。尤其是自北京携手张家口成功申办2022年冬奥会以来,在“带动三亿人参与冰雪运动”的感召下,国内的冰雪运动加快了“南展西扩东进”步伐,冰雪运动在越来越多的城市和地区落地开花。

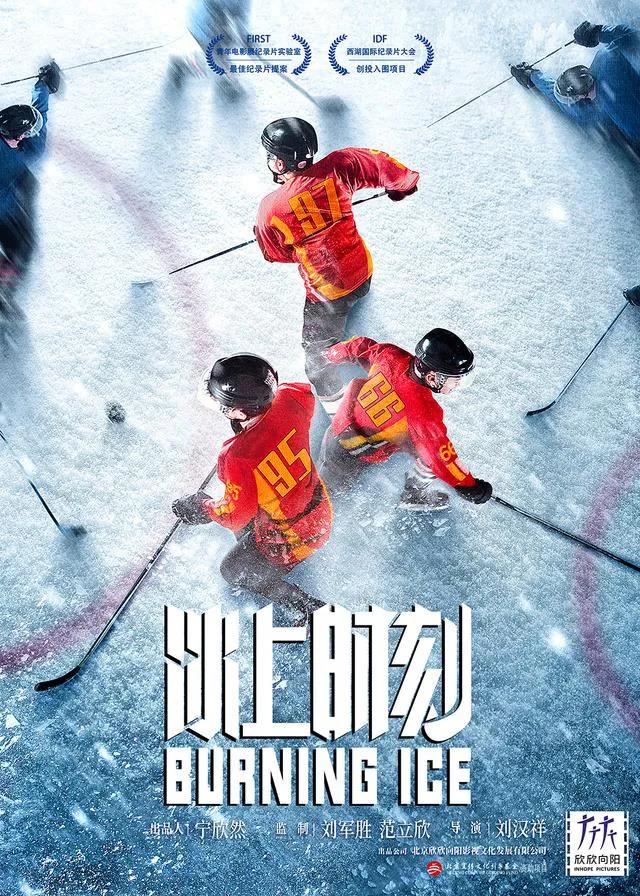

冰球,是冬奥会参与人数最多的冰上集体项目,也是对抗激烈的“勇敢者游戏”。1月7日全国公映的《冰上时刻》,作为一部致敬北京冬奥会的影片,其拍摄历时三年,跨越中国、俄罗斯、加拿大、瑞典等多地跟拍记录。

由北京欣欣向阳影视文化发展有限公司出品,新锐青年导演刘汉祥执导的纪录电影《冰上时刻》于1月7日与全国观众见面。作为一部讲述亲子共同成长、真实热血的冰球纪录电影,该片以更加人性化的角度描绘了北京冬奥会的大时代背景下,三位少年为了自己的冰球梦想,从而改变的成长蓝图。

66号于力凡、95号曲瑞晨、97号翟子男,逐渐成为了故事的主人公,他们以完全不同的方式追梦冰雪。从稚子懵懂到少年初长,依然坚持践行着自己的冰球梦想。而在这背后,他们的父母和家庭也付出了不为人知的努力,和孩子们再一次经历了“成长”的快乐与阵痛。

与其说这是一部电影,不如说这是送给所有父母的一堂价值不菲的家庭教育课。

《冰上时刻》的拍摄缘起,来自一位孩子妈妈的大胆提议。这位妈妈之前看过刘汉祥拍的纪录片,很喜欢。2017年,她7岁的儿子在冰球队打冰球,她辗转找到刘汉祥,问他能不能拍一部关于孩子打冰球的纪录电影。

当时,刘汉祥即将为人父。作为一名年轻的父亲,对即将面临的孩子教育问题,他有很多困惑。他还不清楚到底应该如何引导孩子,寻找孩子未来的人生方向。而拍摄关于孩子打冰球的过程,可以帮他更多地去了解孩子的内心世界,或许可以解决他心中的部分困惑。2018年,刘汉祥开始了纪录电影《冰上时刻》的拍摄工作。

《冰上时刻》的整个拍摄,没有脚本。团队刚开始跟拍了六组孩子和家庭,在拍摄了一年左右的时候,考虑到家庭的配合度和孩子性格以及他们教育理念的差异,有的家庭希望孩子能够打专业,有的家长觉得顺其自然,也有家长决定送孩子出国到世界顶级的地方去打专业,最后确定了66号于力凡、95号曲瑞晨、97号翟子男三个孩子和他们的家庭。

制片人徐秋丽说,导演最初设想找一个前锋,一个后卫,还有一个守门员来拍摄,可以涵盖冰球运动中的三个位置,但最后选择的三个都是前锋。导演刘汉祥觉得,还有一个比较重要的原因是考虑到故事性,拍摄期间有的家庭会有很多安排,比如出国考察深造,他们动作多,冲突自然就多,故事性和可看性也会更强。

《冰上时刻》中出现了很多记录冰球少年和家长日常生活状态的场景,生动自然。有着多年纪录片拍摄经验的范立欣说,这就是要靠时间,“简单的办法就是耗”,这种观察式纪录片有一个术语叫“fly on the wall”,意思就是“墙上的苍蝇”,摄影机要像墙上的苍蝇一样去静静地观察这个世界,不参与和改变任何决策行为,这样才能最大程度地还原真实,捕捉到真实表象之下的那些故事。

2020年初疫情暴发,完全打乱了《冰上时刻》的拍摄计划。范立欣表示,疫情确实给拍摄制造了很大的麻烦。疫情后,冰场有很长一段时间处于关门状态,小朋友们不能训练,就没得拍,只能拍点儿家里的日常生活,但是团队也不能经常去,还是要以防疫安全为主,那段时间拍的素材很少,停滞了好长一段时间,导演每天焦虑得不行。因为大家都不知道疫情会持续多久,还能不能重启这个项目,如果一两年后,可能这个故事就没了,孩子们可能都不打冰球了。

刘汉祥最想通过电影表达的也是“父母与孩子之间应该是双向启发,共同成长”。他的创作初衷也是出于对教育、对孩子和家长的好奇,他在家长们身上看到了孩子般的单纯和快乐,也在孩子们身上看到了顽强的拼搏精神。

纪录电影《冰上时刻》用少年成长中家庭教育和亲子关系之间或浓烈或温情的纽带和关联,同时展现了时代变化下人们观念的进步和变革。《冰上时刻》于今日登陆全国院线,上映期恰逢寒假,非常适合家长跟孩子一起共同观影。《冰上时刻》究竟如何在刻画亲子关系的同时找到成长中的共鸣和痛点,还请观众们拭目以待。